こんにちは、コウタです🎣

この記事では、ミニボート・ゴムボート・2馬力ボートで遊んでいるすべての人に必ず知っておいてほしい現実と、その上で僕たちができる対策についてまとめました!

ある日、視聴者さんから「どうしても出船場所が見つからない」という相談が届き、僕も一緒に出船候補地を探したのですが、最終的に自治体からほぼ“全NG”と言っていい回答が返ってきました。

そこから役所・管理者への聞き取りを進めた結果、

- なぜミニボートが歓迎されなくなっているのか

- どんなトラブルが起きているのか

- これからミニボーターは何に気をつけるべきなのか

といったポイントがはっきり見えてきました。

この記事でわかること

- 某県で実際に起きた「ミニボート出船NGラッシュ」の事例

- 自治体が問題視している具体的なマナー違反

- ミニボート利用者が守るべきマナーと考え方

- 出船場所の探し方・開拓方法(メールの問い合わせ先など)

- ミニボートの未来を守るために、僕たちができること

1. 事の発端:視聴者さんから届いた「出船場所が見つからない」という相談

1-1. ミニボーターからのSOS

きっかけは、とあるメンバーさんからの連絡でした。

もう自分なりに探したけど、出船場所が全然見つかりません…。 どこに問い合わせてもはっきりしないし、教えてもらえない…。 何とかならないでしょうか?

その方もゴムボートで釣りを楽しむ、いわゆる真面目なミニボーターです。決して無茶なことをしたいのではなく、きちんとルールを守って出船できる場所を探していました。

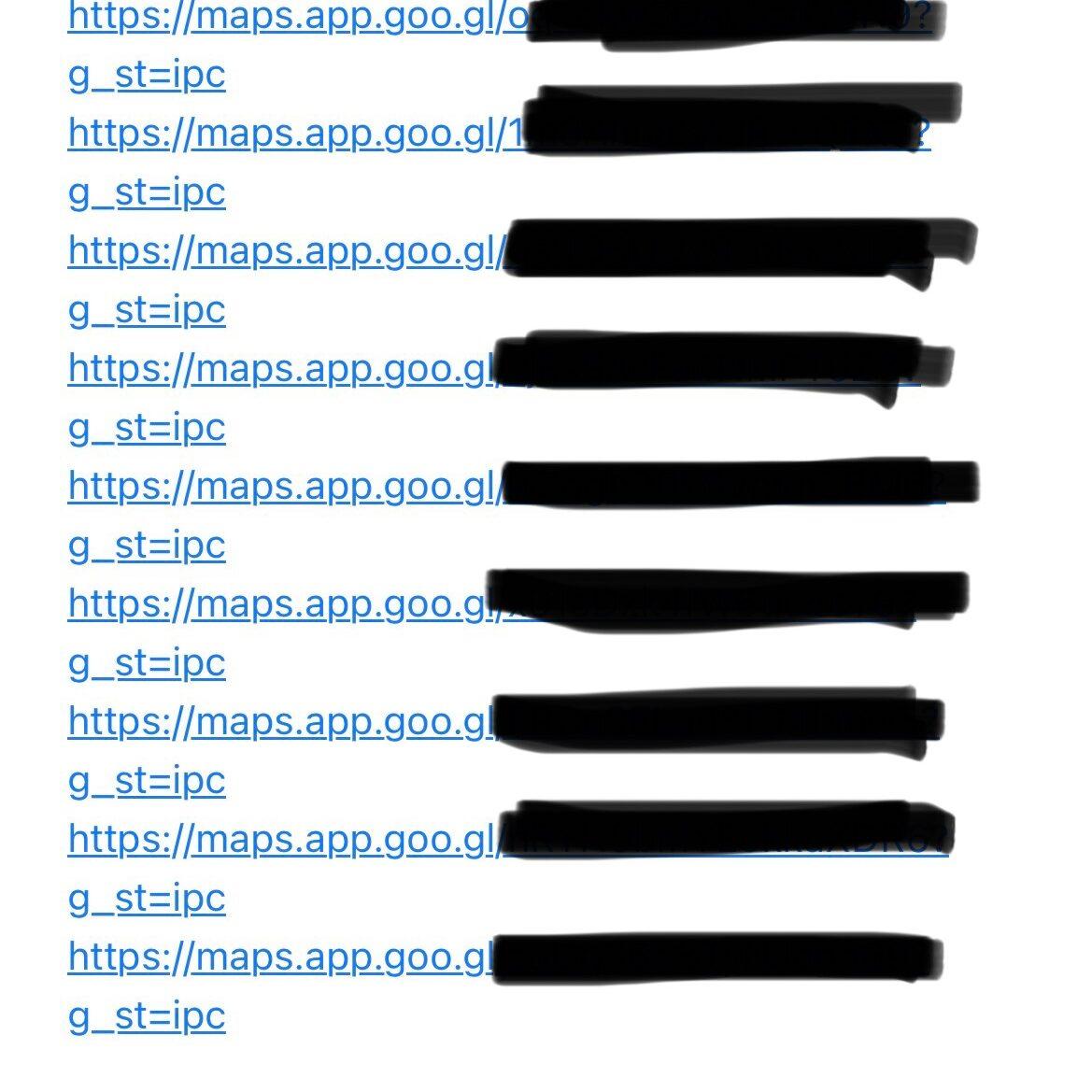

1-2. まずは候補地リストアップからスタート

そこで僕も協力することにし、活動エリアをざっくりヒアリングした上で、

- 海岸

- 港周辺

- スロープ付きの場所

などを中心に、約15カ所の候補地をピックアップしました。

そのうえで、「最終的に出していいかどうかの判断は、それぞれの管理者や自治体に確認してください」とお伝えし、視聴者さんに問い合わせをお願いしました。

1-3. まさかの「全部ダメでした」という結果

しばらくして、その方から返ってきたのは一言。

「全部ダメでした…」

さすがに僕も驚きました。 「全部ってどういうこと?」「この地域、いったい何が起きているの?」という疑問が湧き、ここからは僕自身も一緒に役所や海岸管理者に直接確認を取り始めました。

2. 自治体からの回答で見えた“ミニボート迫害”の実態

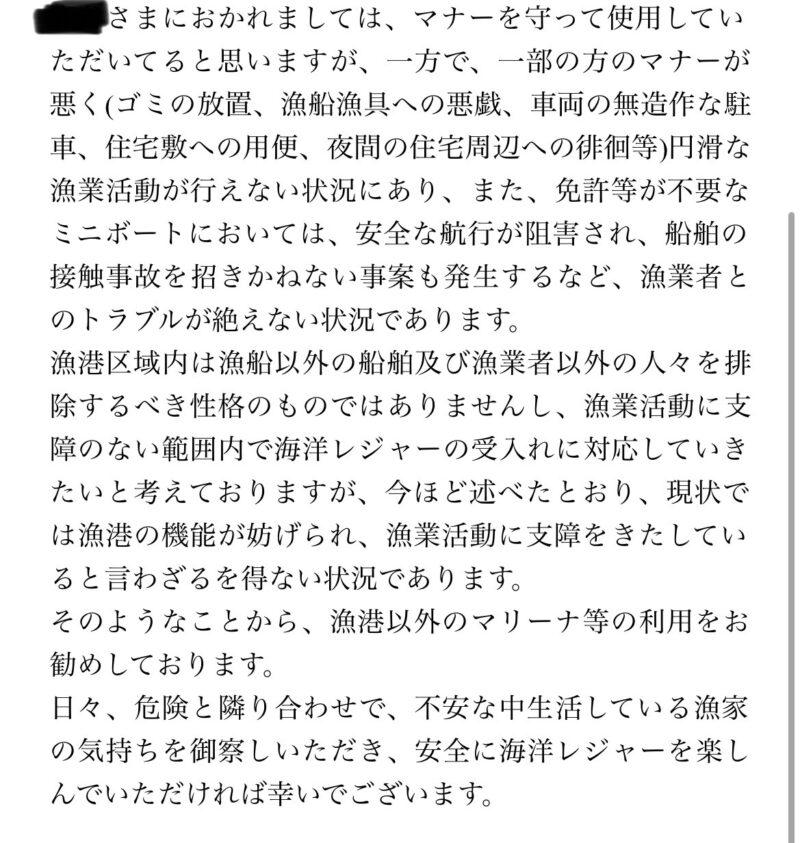

2-1. 漁港はそもそも「漁師さんの仕事場」

自治体から届いた文書はかなり長文でしたが、要約するとまずこう書かれていました。

- 漁港は漁業者のために整備された施設である

- 漁港や隣接する海岸は、漁協が管理していることが多い

- 本来の目的は「水産物の安定供給」と「漁業活動の円滑化」である

つまり、漁港は観光施設でもレジャー施設でもなく、あくまで仕事場だということです。

2-2. ミニボート利用者の“一部”による深刻なマナー違反

次に、自治体側が強く問題視していたのが、ミニボートを含む海洋レジャー利用者によるマナー違反です。文中では具体的に、次のような事例が挙げられていました。

- ゴミの放置

- 漁船や漁具への悪戯・接触

- 無断・無秩序な駐車

- 敷地内での用便(トイレ代わりに使われる)

- 夜間の住宅周辺の徘徊や騒音

- 船舶接触事故につながりかねない危険行為

これらの行為が重なり、

- 漁業者が安心して仕事をできない

- 地元住民の日常生活に支障が出ている

というレベルにまで達しているとのことでした。

2-3. 一部の“悪目立ち”が全体のイメージを悪化させる

もちろん、すべてのミニボーターが迷惑行為をしているわけではありません。むしろ、真面目にマナーを守っている人の方が圧倒的多数だと思います。

ただ現実として、

- マナーを守る人 → 目立たない

- マナーを守らない人 → クレームやトラブルとして強烈に記憶される

という構図があり、結果的に「ミニボート=トラブルの元」というイメージだけが残ってしまいます。

自治体の文章からも、

- 海洋レジャーを本当は受け入れたい

- しかし現状のマナー状況では漁港機能が阻害されてしまう

- やむを得ず自粛や制限をお願いしている

といった、苦しい本音が読み取れました。

3. ミニボート利用者が今すぐ見直すべきマナー・考え方

では、僕たちミニボーターはこの現状を受けて、具体的に何をすればいいのでしょうか。ここからは、僕の経験も踏まえた対策とマインドセットを紹介します。

3-1. 「自己判断で出船しない」が大前提

まず最も大事なのは、

「なんとなく大丈夫そうだから出してみる」 という自己判断をやめることです。

出船場所の種類に応じて、確認すべき窓口は変わります。

- 漁港・漁港に隣接する海岸 → 漁協

- それ以外の砂浜や海岸 → 県 or 市区町村の水産課・港湾課など

電話よりもメールで問い合わせる方が、記録にも残りおすすめです。

3-2. 漁港を利用するなら「漁師最優先」が絶対ルール

もし漁港近辺を利用する場合は、以下を徹底しましょう。

- 駐車位置は必ず漁師さんに確認する

- 荷下ろしや作業スペースには絶対に停めない

- 出船場所も、漁船の動線を邪魔しない位置を確認する

「海はみんなのものだから俺も自由に使っていい」という考え方は、漁業や地元の生活を妨げないことが前提です。 その判断をするのは僕たちではなく、現場で生活している人たちです。

3-3. 早朝・夜間こそ静かに行動する

ミニボートはどうしても早朝・薄暗い時間に動くことが多くなります。その時間帯は、

- 電動ポンプの作動音

- 車のドアの開閉音

- 仲間同士の会話

こうした音が想像以上に響きます。 漁師さんや地元の方からすれば、毎日のように早朝から騒音を聞かされることになるかもしれません。

「お邪魔させてもらっている」という意識を持ち、できるだけ静かに準備・片付けを行いましょう。

3-4. とにかく挨拶を徹底する

シンプルですが、これも非常に大事です。

- 散歩中の地元の方

- 漁師さん

- 近くで作業している人

こうした方々に、自分から元気に挨拶するだけで印象は大きく変わります。

「何かあっても相談しやすい人」になれるかどうかは、挨拶ひとつで変わると感じています。

3-5. 海のルール・ボートの基本知識を身につける

海の上は、陸上とルールが大きく異なります。

- 右側通行の原則

- 優先される船の種類や順序

- 狭い水路でのすれ違い方

- スローエリアでのスピードコントロール

こうしたボートの基礎知識を持たずに出船するのは、 自分の命も、周りの人の命も危険にさらす行為です。

書籍や講習、海保や自治体が出している資料などで、最低限の知識は必ず身につけましょう。

3-6. ゴミは「自分の分+他人の分」を持ち帰る

釣り場・出船場所周辺のゴミ問題は、どこの地域でも共通の悩みです。

地元の方から見ると、

- 魚だけ持って帰る

- ゴミは置いていく

という状態は「資源だけ奪っていく存在」に映ります。 それでは、釣り人やミニボーターが歓迎されるはずがありません。

だからこそ、

- 自分のゴミは必ず持ち帰る

- 可能な範囲で、他人の残したゴミも拾う

くらいの意識でいたいところです。

マナーの悪い一部の人をゼロにすることは難しいですが、 マナーを守る人たちが「それ以上にプラスの行動をする」ことで、全体の印象を上書きしていくことは可能です。

4. 実際の出船場所開拓はどうなった?|僕の開拓方法も公開

4-1. 今回のケースで開拓できた場所

今回、視聴者さんと一緒に動いた結果、 現時点で約5カ所の新たな出船候補地を開拓できました。

まだ調整中の場所もあり、今後も継続的に活動していく予定です。

4-2. 僕が実践している出船場所の探し方(我流)

ここからは、僕が普段行っている出船場所の探し方・開拓手順を紹介します。

① Googleマップとストリートビューで候補地を洗い出す

- 衛星写真で砂浜・スロープ・駐車スペースをチェック

- ストリートビューで周辺の雰囲気や生活圏を確認

- 住宅密集地かどうか、道幅は十分かなどを確認

② 必要に応じて海図をチェックする

海底地形や水深を確認し、 「このあたりを狙いたい」というポイントから逆算して出船場所を探すこともあります。

③ 出船に向いていそうな場所のパターン

- マリーナ・ボートパーク

- オフシーズンの海水浴場

- 砂浜が広く、駐車スペースもある海岸

- スロープ付きの港

- 船の出入りが少ない“半休眠状態”の港

逆に、漁船の出入りが激しい現役バリバリの漁港は、安全面から見てもNGです。

④ 現地確認 → 行政への問い合わせ

地図上で目星をつけたら、実際に現地を見に行き、

- 駐車スペースはあるか

- 地元の方の生活動線を妨げないか

- 漁船や遊漁船の邪魔にならないか

などをチェックしたうえで、自治体へ問い合わせます。

問い合わせ先は場所によって異なりますが、多いのは

- 市区町村の水産課

- 港湾課

といった部署です。

メールでの問い合わせなら、後から「こういう条件でOKをもらった」と証拠を残せるのでおすすめです。

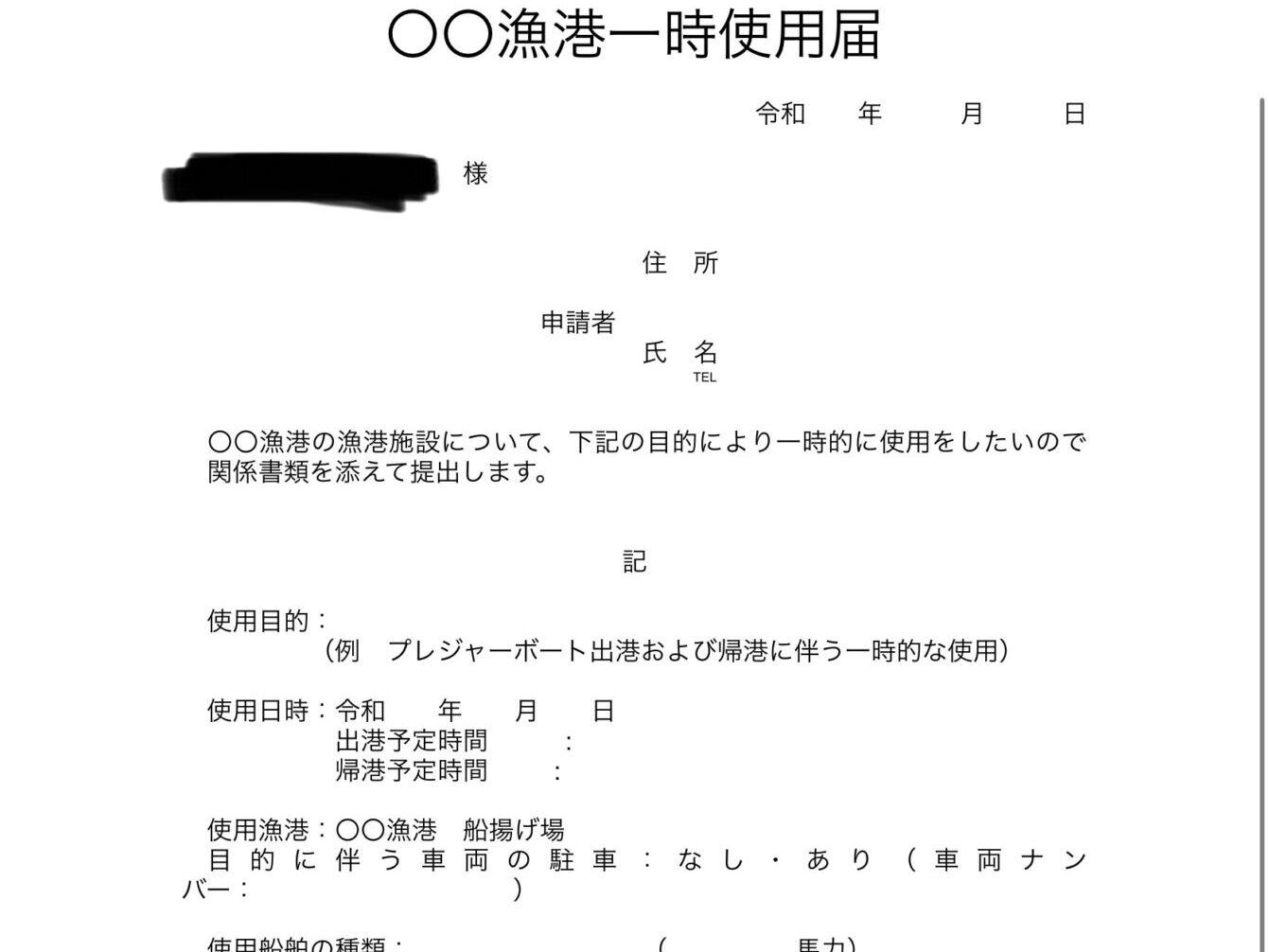

⑤ 条件付きでOKなパターンも多い

実際には、

- 「海岸の自由利用として、周囲に迷惑をかけない範囲でOK」

- 「事前に利用申請書を提出してくれればOK」

といった形で、条件付きで認めてくれるケースもあります。

大切なのは、勝手に判断せず、必ず管理者に確認することです。

5. よくある疑問Q&A

Q1. 「地元の人に聞けばOKと言われたから大丈夫」ではダメ?

A. 地元の方の意見はとても大事ですが、正式な管理者の許可とは別問題です。 トラブルを防ぐためにも、最終的には自治体や漁協といった管理主体に確認しましょう。

Q2. 「みんな使っているから自分も出している」はアリ?

A. 非常によくあるパターンですが、これは危険です。 「昔から使っている人がいるから黙認されている」だけの場所も多く、 通報や事故をきっかけに一気に全面禁止になる可能性もあります。

Q3. 探しても出船場所が見つからない場合は?

A. 正直に言うと、どうしても出せない地域も存在します。 その場合は無理をせず、マリーナの利用や別エリアへの遠征なども検討しましょう。

6. まとめ:ミニボートの未来は、僕たち一人ひとりの行動にかかっている

今回の“事実上の迫害状態”は、決して他人事ではありません。 一部のマナー違反が積み重なれば、いつどの地域でも起こり得る問題です。

だからこそ、

- 自己判断で出船しない

- 管理者・地元の方に必ず確認をとる

- 漁師さん・住民の迷惑にならないよう最大限配慮する

- ゴミは自分の分+他人の分も可能な範囲で持ち帰る

- 挨拶・コミュニケーションを大事にする

といった行動を、僕たち一人ひとりが徹底していく必要があります。

マナーの悪いごく一部の人たちを変えるのは難しいかもしれません。 それでも、真面目なミニボーターたちがレベルアップし、“地域にとってプラスの存在”になっていけば、 きっと流れは少しずつ変えられるはずです。

ミニボートは本当に楽しく、自由度の高い最高の遊びです。 この素晴らしい遊びを次の世代にも残していけるよう、 僕自身も含めて、これからもマナーアップと情報発信を続けていきたいと思います。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

この記事が少しでも参考になったと思ったら、シェアやコメントで感想をいただけると嬉しいです。

YouTube版はコチラ

YouTubeでも同じようなテーマについて話してます!

視聴者さんからの質問にも答えたりしてますので是非ともご覧ください⬇️